La Biografia

Gino Rossi Vairo nasce ad Agropoli il 14 novembre 1897 in una famiglia borghese benestante. All'epoca non sono del tutto spenti i fervori risorgimentali e ci si interroga sulla nuova realtà nazionale tra l'euforia per la ancor recente conquista dell' unità italiana ed il malessere per le insolute questioni sociali che provocano le grandi migrazioni di fine secolo verso lontane terre di lavoro. Unità nazionale, lavoro, migrazione: questioni che si ripropongono con emblematica attualità - quasi una nemesi - anche nel presente quotidiano con nuovi problemi che stentano ad essere risolti.

Nella natìa Agropoli Gino Rossi Vairo vive un'infanzia travagliata e infelice, privato ben presto dell'affetto materno. Sua Madre, donna Giulia Vairo, muore infatti ancor giovane dopo aver dato alla luce sei figli di cui lui - Gino (il terzo) - era l'unico maschio.

Sin dalla prima gioventù si nutriva di ideali e si arricchiva di cultura; coltivava alla luce dei classici la sua fantasia fervida ed operosa. Primeggiava negli studi, forse anche per sfuggire all'angustia degli anni tristi trascorsi nel Convitto-Liceo “Torquato Tasso" di Salerno, ottenendo sempre dai suoi insegnanti giudizi lusinghieri tanto che essi stessi lo esortarono a sostenere con un anno di anticipo gli esami di maturità[1]

Il padre Carmine, di cui Agropoli onora la memoria con l'intitolazione della strada panoramica che conduce all'antico Borgo medievale, era anch'egli una gentile anima di poeta. Esercitava la professione di Farmacista, ed avrebbe voluto che il figlio seguisse la tradizione di famiglia. La sua morte prematura indusse Gino ad iscriversi alla facoltà di Scienze e Chimica presso la regia Università Federico II di Napoli dove frequentava malvolentieri i corsi e i laboratori. Per un paio d'anni alternò l'impegno universitario col lavoro nella farmacia - temporaneamente gestita dalla sorella maggiore, Lina - contribuendo a mantenere decorosamente la famiglia.[2]

Finché un giorno, sfidando le incomprensioni familiari e i giudizi della gente, decise di assecondare la sua vocazione letteraria e di cambiare indirizzo di studi: abbandonata la facoltà scientifica, che aveva frequentato con poco profitto, s'iscrisse a quella di Lettere e Filosofia, sempre all'Università di Napoli. Ebbe per maestro l'illustre prof. Francesco Torraca, senatore del Regno, che lo predilesse, e i professori D'Ovidio e Schipa.

Conseguì il 13 luglio 1925 la laurea col massimo dei voti discutendo una tesi sul teatro goldoniano: ne fu relatore lo stesso professor Torraca che ebbe a manifestargli vivo apprezzamento per la profondità della ricerca e la validità degli spunti critici.

Di lì a poco superò un concorso della Pubblica Istruzione ed ottenne la cattedra di Lettere negli Istituti superiori. Insegnò dapprima a Salerno, al Liceo Leonardo da Vinci e all'Istituto Regina Margherita; poi passò a Napoli, all'Istituto Alessandro Volta (1931/32) e quindi all'Istituto Paolo Emilio Imbriani di Avellino (1932/35) dove conobbe e poi sposò una sua giovane allieva - Maria de Peruta - che fu sua compagna per la vita e da cui ebbe tre figli il primo dei quali morì in età tenerissima. Nel 1936 si trasferì a Roma, nella storica casa di Via di Villa Torlonia, ove ebbe modo di incontrare alcuni tra i maggiori esponenti culturali dell'epoca.

Nella Capitale insegnò al Liceo Alfredo Oriani (1936/41), al Liceo IX Maggio (1942/43) e successivamente fu vice preside al Liceo Tasso, ancor oggi riconosciuto come uno dei più prestigiosi Istituti scolastici della Città.

Poco prima di concludere la sua breve esistenza - morì a 52 anni - poté coronare il suo sogno di studioso conseguendo la libera docenza in lettere antiche presso l'Università degli Studi di Roma.

Gino Rossi Vairo nasce ad Agropoli il 14 novembre 1897 in una famiglia borghese benestante. All'epoca non sono del tutto spenti i fervori risorgimentali e ci si interroga sulla nuova realtà nazionale tra l'euforia per la ancor recente conquista dell' unità italiana ed il malessere per le insolute questioni sociali che provocano le grandi migrazioni di fine secolo verso lontane terre di lavoro. Unità nazionale, lavoro, migrazione: questioni che si ripropongono con emblematica attualità - quasi una nemesi - anche nel presente quotidiano con nuovi problemi che stentano ad essere risolti.

Nella natìa Agropoli Gino Rossi Vairo vive un'infanzia travagliata e infelice, privato ben presto dell'affetto materno. Sua Madre, donna Giulia Vairo, muore infatti ancor giovane dopo aver dato alla luce sei figli di cui lui - Gino (il terzo) - era l'unico maschio.

Sin dalla prima gioventù si nutriva di ideali e si arricchiva di cultura; coltivava alla luce dei classici la sua fantasia fervida ed operosa. Primeggiava negli studi, forse anche per sfuggire all'angustia degli anni tristi trascorsi nel Convitto-Liceo “Torquato Tasso" di Salerno, ottenendo sempre dai suoi insegnanti giudizi lusinghieri tanto che essi stessi lo esortarono a sostenere con un anno di anticipo gli esami di maturità[1]

Così il Poeta descrive quel tempo nella sua autobiografia: “Da un anno ormai l'Italia

era entrata in guerra. All'inizio era stato tutto un tripudio di bandiere e l'emozione

si impadroniva di noi giovani. Chi poteva immaginare quanti lutti avrebbe provocato

questa vicenda, ma chi poteva frenare il nostro entusiasmo? Già dopo qualche tempo tutto

cominciò ad essere sconvolto dagli eventi: quelli poco più grandi di me partivano per il

fronte a gruppi sempre maggiori: il Cilento, terra di povertà e di miseria, era un

serbatoio inesauribile di soldati e volontari che si donavano con fede ad una Patria

quasi sconosciuta. Giungevano notizie di guerra che alternavano bollettini di vittorie e

di sconfitte; le tradotte che risalivano dal sud cominciarono a fermarsi con sempre

maggior frequenza nella stazione del mio Paese. Sostavano ansimando il tempo necessario

per accogliere i miei amici entusiasti e i giovani dell'interno, impacciati e curiosi di

un destino imprevedibile. Quindi ripartivano sbuffando tra canti di guerra, commozione e

saluti. Tornai a Salerno, nel Convitto Torquato Tasso, per riprendere gli studi che mi

impedivano quell'avventura. Ad aprile, confortato dal sostegno degli insegnanti e

all'insaputa dei familiari la decisione di saltare il terzo liceo classico e tentare

direttamente la maturità. Studiavo ininterrottamente: all'alba ero già sui libri e mi

salutava il tocco vasto e solenne della campana del Duomo. Venne il tempo degli esami e

il mio impegno fu premiato: conseguii la maturità con buoni voti, ma di quella

soddisfazione non potei godere neanche un giorno: accadde che mio Padre, già provato da

una vita dura, non resse all'emozione di quell'evento e, alla notizia del mio successo

scolastico, fu colto da un malore al cuore e ne morì. Così mi porto il rimorso di

avergli accorciato la vita”.

Il padre Carmine, di cui Agropoli onora la memoria con l'intitolazione della strada panoramica che conduce all'antico Borgo medievale, era anch'egli una gentile anima di poeta. Esercitava la professione di Farmacista, ed avrebbe voluto che il figlio seguisse la tradizione di famiglia. La sua morte prematura indusse Gino ad iscriversi alla facoltà di Scienze e Chimica presso la regia Università Federico II di Napoli dove frequentava malvolentieri i corsi e i laboratori. Per un paio d'anni alternò l'impegno universitario col lavoro nella farmacia - temporaneamente gestita dalla sorella maggiore, Lina - contribuendo a mantenere decorosamente la famiglia.[2]

“La farmacia - scrive ancora il Poeta- era tra le tre/quattro botteghe del borgo “sopra

Agropoli”, nella piazzetta panoramica che affaccia sul mare a fianco della chiesa della

Madonna di Costantinopoli. La gente mi guardava infreddolita da dietro i vetri mentre

io, avvolto in un tabarro, sfidavo il vento, come gli alberi piegati, per fissare

l'orizzonte e il mare in tempesta. Ma chi badava all'intorno? “Da questa intima gioia mi

richiamavano alla realtà i pochi clienti che sbrigavo in gran fretta, rifuggendo da

colloqui pedanti e da consigli terapeutici (che, del resto, non ero in grado di dare)

per tornare, appena possibile, alle mie carte, alle fantasie o a qualche lirica

interrotta”

Finché un giorno, sfidando le incomprensioni familiari e i giudizi della gente, decise di assecondare la sua vocazione letteraria e di cambiare indirizzo di studi: abbandonata la facoltà scientifica, che aveva frequentato con poco profitto, s'iscrisse a quella di Lettere e Filosofia, sempre all'Università di Napoli. Ebbe per maestro l'illustre prof. Francesco Torraca, senatore del Regno, che lo predilesse, e i professori D'Ovidio e Schipa.

Conseguì il 13 luglio 1925 la laurea col massimo dei voti discutendo una tesi sul teatro goldoniano: ne fu relatore lo stesso professor Torraca che ebbe a manifestargli vivo apprezzamento per la profondità della ricerca e la validità degli spunti critici.

Di lì a poco superò un concorso della Pubblica Istruzione ed ottenne la cattedra di Lettere negli Istituti superiori. Insegnò dapprima a Salerno, al Liceo Leonardo da Vinci e all'Istituto Regina Margherita; poi passò a Napoli, all'Istituto Alessandro Volta (1931/32) e quindi all'Istituto Paolo Emilio Imbriani di Avellino (1932/35) dove conobbe e poi sposò una sua giovane allieva - Maria de Peruta - che fu sua compagna per la vita e da cui ebbe tre figli il primo dei quali morì in età tenerissima. Nel 1936 si trasferì a Roma, nella storica casa di Via di Villa Torlonia, ove ebbe modo di incontrare alcuni tra i maggiori esponenti culturali dell'epoca.

Nella Capitale insegnò al Liceo Alfredo Oriani (1936/41), al Liceo IX Maggio (1942/43) e successivamente fu vice preside al Liceo Tasso, ancor oggi riconosciuto come uno dei più prestigiosi Istituti scolastici della Città.

Poco prima di concludere la sua breve esistenza - morì a 52 anni - poté coronare il suo sogno di studioso conseguendo la libera docenza in lettere antiche presso l'Università degli Studi di Roma.

Docente ed Educatore

La Scuola fu il suo campo d'azione, nella scuola operò e visse: alle alte finalità dell' insegnamento dedicò ogni suo impegno, ogni ideale, ogni energia. Ai giovani lasciò grande eredità di valori morali ed un inequivocabile messaggio di libertà e di indipendenza intellettuale, non sempre facilmente trasmissibile in quegli anni di regime. Schivo e riservato, viveva appartato in un suo mondo interiore ma sempre coltivò il suo credo di umanità, di altruismo e di amore; scrutava l'immanente per quanto di buono, di bello, di morale si celasse nella realtà circostante; appariva come un solitario per quel suo atteggiamento distaccato, quasi aristocratico, che lo poneva con naturalezza al di sopra delle cose comuni, ma che non gli impediva di confrontarsi, compiacente, coi suoi discepoli e con la gente semplice per ascoltarne le istanze ed essere disponibile verso chi gli si rivolgeva per consigli o aiuto. [3]

La Scuola fu il suo campo d'azione, nella scuola operò e visse: alle alte finalità dell' insegnamento dedicò ogni suo impegno, ogni ideale, ogni energia. Ai giovani lasciò grande eredità di valori morali ed un inequivocabile messaggio di libertà e di indipendenza intellettuale, non sempre facilmente trasmissibile in quegli anni di regime. Schivo e riservato, viveva appartato in un suo mondo interiore ma sempre coltivò il suo credo di umanità, di altruismo e di amore; scrutava l'immanente per quanto di buono, di bello, di morale si celasse nella realtà circostante; appariva come un solitario per quel suo atteggiamento distaccato, quasi aristocratico, che lo poneva con naturalezza al di sopra delle cose comuni, ma che non gli impediva di confrontarsi, compiacente, coi suoi discepoli e con la gente semplice per ascoltarne le istanze ed essere disponibile verso chi gli si rivolgeva per consigli o aiuto. [3]

È quanto appare in uno stralcio di un articolo commemorativo scritto dal prof. Luigi

Landolfo, già suo alunno, riportato sul “Corriere dell'Irpinia” nell'ottobre del 1950, a

distanza di due mesi dalla scomparsa del Poeta, avvenuta il 10 agosto:“Quando penso al

Prof. Gino Rossi Vairo mi piace immaginarlo in quell'aulanella quale ebbi la fortuna di

ricevere i suoi insegnamenti e, con molti altri compagni, guida fraterna ed affettuosa.Mi

piace immaginarlo così, il mio buon Maestro, nella scuola, perché qui lo rivedo giovane,

pieno di vigore efermento spirituale, quando coglieva le prime affermazioni oltre che come

professore di lettere, come poeta, scrittore, artista; rivedo la sua figura bella, integra

nella sua essenza di educatore, poiché il professor Gino Rossi Vairo visse nella scuola e

per la scuola, ad essa dedicò ogni ideale, ogni ardore, ogni energia fino all'ultimo

anelito di vita…..” “….E quando io, allievo fedelissimo, vorrò rivedere il mio Maestro,

farò come usavo spesso: l'attenderò all'ingresso del Liceo Tasso di Romae, all'ora

dell'uscita, vedrò riempirsi d'un tratto la scala di centinaia di giovani che, invadendo

l'atrio, lo riempiranno di giovinezza fresca e sorridente. E quando essi, compresi di

rispettoso silenzio e deferenza, faranno ala e lo saluteranno, ecco il mio cuore vedrà

apparire, come allora, e venirmi incontro il Prof. Gino Rossi Vairo che, con il suo gesto

caratteristico della mano abbraccia tutti coloro che lo circondano, e sorride. E a me

sembrerà ancora di udire la sua voce che mi saluta con l'affettuosa espressione “..salve,

mio caro Lando…” e ancora sembrerà che con Lui mi confonda tra i suoi giovani prediletti

... Luigi Landolfo”

Le opere giovanili e la contemplazione della natura

Mente aperta al vasto sapere volle esprimere - ancor giovanissimo - la sua testimonianza d'amore per la sua terra. Tra le prime pubblicazioni, Vampe cilentee (1928), è tutta un inno di esaltazione eroica del Cilento nella rievocazione dei moti carbonari cilentani del 1828, repressi nel sangue dall'esercito borbonico. Ad essi - ricorda Rossi Vairo orgogliosamente - molto deve il destino, ormai prossimo, dell'indipendenza nazionale e della sospirata unità patria.

È del 1930 la pubblicazione di una raccolta di liriche Avventura Azzurra (Ed. Tirrena, Napoli), in cui già s'intravedono i caratteri della sua complessa personalità di scrittore: ora impetuoso, ora nostalgico, ora ironico, ma sempre coerente nel solco di un'appassionata e serena visione della realtà. In quest'opera le immagini poetiche non sono espresse in un mondo irreale, fantasioso, ma sono piene di umanità, calde di vita e di sentimento. Non, insomma, ”una mera composizione artistica ben strutturata”, come spesso giudicano i critici le opere giovanili di autori emergenti non ancora affermati, ma già una raffinata elaborazione poetica dai contenuti palpitanti.

L'amore è espresso in toni delicati come nelle liriche A Licia, Naufragando, Signora di sera; il verso segue una musicalità lieve: sfumature, colorazioni leggere e sentimenti appena accennati, lasciati all'intuizione e alla sensibilità percettiva del lettore.

In Rossi Vairo il sentimento della natura è dominante, sempre nuovo, trasfuso magistralmente nelle immagini rappresentate. Una voce costante è quella del vento, che sembra sedurlo più d'ogni altro elemento: il vento aleggia perpetuo, sia come zefiro nel sonetto Le vele sul golfo, sia come maestrale nel dramma Palinuro; così che nel mondo artistico/letterario Gino Rossi Vairo è anche conosciuto come “il poeta del vento” a seguito d'una vittoria riportata in un concorso di poesia in Campidoglio.

Figlio veramente fiero della sua terra cilentana, sente profondamente l'amore per il suo mare verdeazzurro, per le colline assolate, i monti innevati, ed avverte tutto l'incanto della natura che fu prodiga con la sua Agropoli. Così, nei primi due versi del sonetto “Al mio Paese”, Gino Rossi Vairo focalizza l'immagine del luogo:

Quando Gino Rossi Vairo canta la sua terra si anima di entusiastica forza espressiva che alterna a momenti di pacata tristezza e di profonda malinconia. Sono questi sentimenti che ispirano le poesie Alta Agropoli, La torre di San Marco, Le due soglie.

Mente aperta al vasto sapere volle esprimere - ancor giovanissimo - la sua testimonianza d'amore per la sua terra. Tra le prime pubblicazioni, Vampe cilentee (1928), è tutta un inno di esaltazione eroica del Cilento nella rievocazione dei moti carbonari cilentani del 1828, repressi nel sangue dall'esercito borbonico. Ad essi - ricorda Rossi Vairo orgogliosamente - molto deve il destino, ormai prossimo, dell'indipendenza nazionale e della sospirata unità patria.

È del 1930 la pubblicazione di una raccolta di liriche Avventura Azzurra (Ed. Tirrena, Napoli), in cui già s'intravedono i caratteri della sua complessa personalità di scrittore: ora impetuoso, ora nostalgico, ora ironico, ma sempre coerente nel solco di un'appassionata e serena visione della realtà. In quest'opera le immagini poetiche non sono espresse in un mondo irreale, fantasioso, ma sono piene di umanità, calde di vita e di sentimento. Non, insomma, ”una mera composizione artistica ben strutturata”, come spesso giudicano i critici le opere giovanili di autori emergenti non ancora affermati, ma già una raffinata elaborazione poetica dai contenuti palpitanti.

L'amore è espresso in toni delicati come nelle liriche A Licia, Naufragando, Signora di sera; il verso segue una musicalità lieve: sfumature, colorazioni leggere e sentimenti appena accennati, lasciati all'intuizione e alla sensibilità percettiva del lettore.

In Rossi Vairo il sentimento della natura è dominante, sempre nuovo, trasfuso magistralmente nelle immagini rappresentate. Una voce costante è quella del vento, che sembra sedurlo più d'ogni altro elemento: il vento aleggia perpetuo, sia come zefiro nel sonetto Le vele sul golfo, sia come maestrale nel dramma Palinuro; così che nel mondo artistico/letterario Gino Rossi Vairo è anche conosciuto come “il poeta del vento” a seguito d'una vittoria riportata in un concorso di poesia in Campidoglio.

Figlio veramente fiero della sua terra cilentana, sente profondamente l'amore per il suo mare verdeazzurro, per le colline assolate, i monti innevati, ed avverte tutto l'incanto della natura che fu prodiga con la sua Agropoli. Così, nei primi due versi del sonetto “Al mio Paese”, Gino Rossi Vairo focalizza l'immagine del luogo:

Piccola Patria mia, color del sole ove sorride eterna primavera.

Una definizione da scolpire nella mente, che colma d'orgoglio l'animo d'ogni suo concittadino.

Il sonetto completo è contenuto nella raccolta Zampilli all'ombra (Ed. La Prora,

Milano, 1938): sono pochi versi che intonano un canto d'amore e di gioia al paese natio, una

sintesi che racchiude la più bella rappresentazione poetica della sua amata Agropoli. Il

testo, musicato dal Maestro Mario Capezzuto, è stato adottato come Inno ufficiale della

città di Agropoli. [4] Delibera comunale n. 110 del 20 maggio 2004

Quando Gino Rossi Vairo canta la sua terra si anima di entusiastica forza espressiva che alterna a momenti di pacata tristezza e di profonda malinconia. Sono questi sentimenti che ispirano le poesie Alta Agropoli, La torre di San Marco, Le due soglie.

La produzione lirica

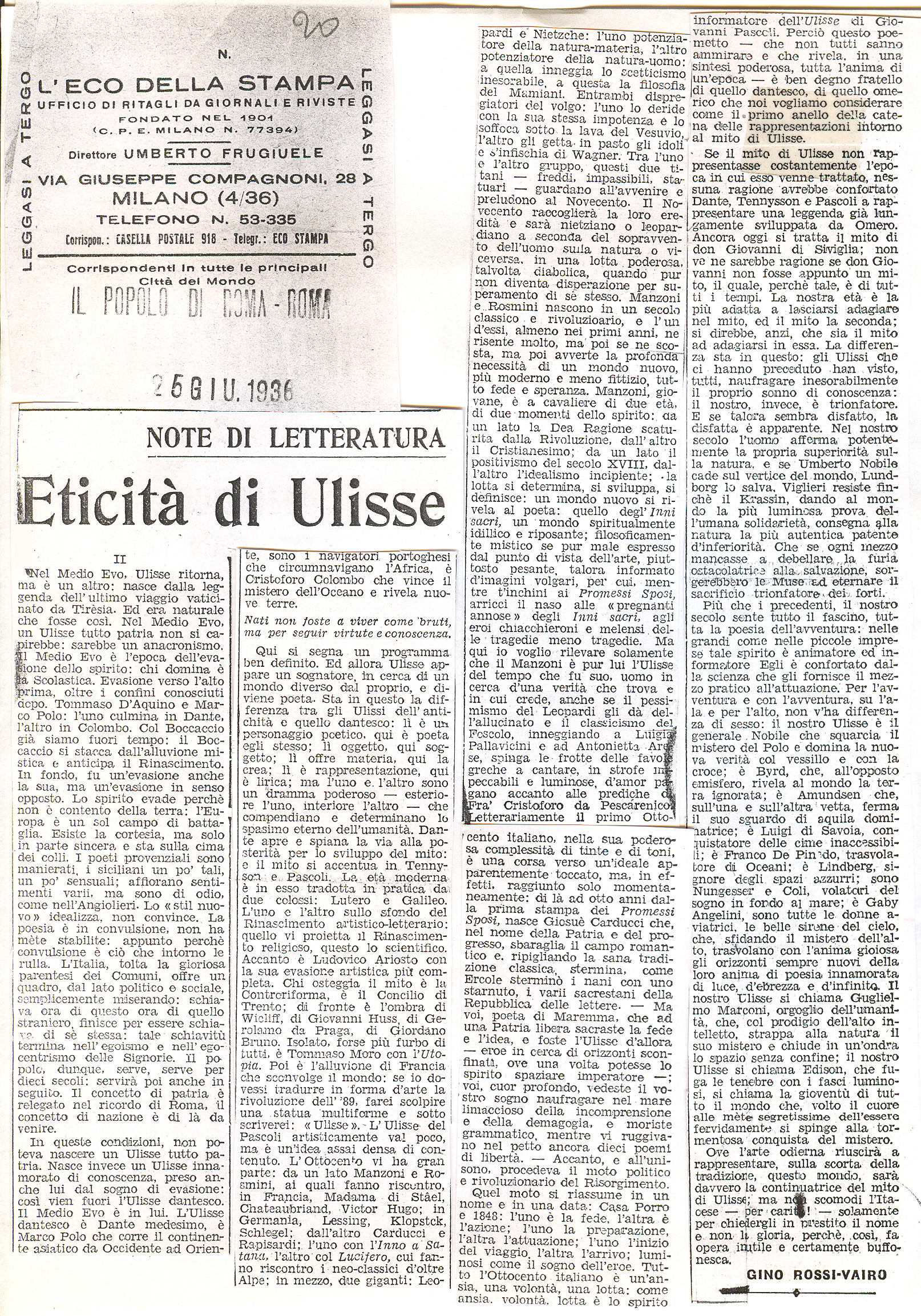

È del 1932 l'opera che segnala Gino Rossi Vairo all'attenzione della critica e del grande pubblico: il poemetto l'Ulisse (Ed. Casella, Napoli) affronta con concezione nuova ed originale la trattazione di fatti epici. L'Ulisse di Gino Rossi Vairo non è soltanto l'eroe che incarna il mito per rappresentare la leggenda narrata dal grande cantore greco ma è il personaggio attualizzato ad anima del nuovo presente, il protagonista del neo illuminismo pragmatico che spinge l'uomo a ribellarsi alle ferree leggi della tradizione per affermare la sua supremazia sulla natura. In lui rivive l'impresa di Umberto Nobile, la tenacia di Amudsen, l'audacia di De Pinedo, l'epopea di Lindemberg; in lui sono le scoperte di Thomas Edison e la genialità di Marconi che racchiude in un'onda dell'etere lo spazio senza confini. È il superamento dell' atavica concezione femminile che relegava la donna a ruoli secondari quando esalta la figura di Gaby Angelini - prima donna pilota dell'Aviazione italiana - che coraggiosamente sfida le forze della natura e precorre di molto il processo di emancipazione femminile nella considerazione sociale italiana. È, nell'insieme, l'espressione della gioventù sua contemporanea che, superate le incerte frontiere dell'essere, si spinge fino alle tormentate conquiste del mistero. [5]  Il poema epico Ulisse di Gino Rossi Vairo, trae chiara ispirazione dalla visione dantesca del mito

dell’Itacense, in particolare per quel che riguarda i temi dell’ ultimo viaggio, della fuga dello spirito e

del desiderio di conoscenza. E’ consigliabile associare la lettura del carme a quelle del suo saggio

“Ulisse, mito di tutti i tempi”, tratto dalla conferenza di presentazione del poema al Circolo “Gli Illusi”

di Napoli (1929) ed all’articolo “Eticità di Ulisse” che lo stesso Autore pubblicò qualche anno dopo sul

giornale Il Popolo di Roma (25 giugno 1936). In entrambi questi scritti Gino Rossi Vairo fornisce una chiave

di lettura dell’arcano, quanto immaginifico, suo testo epico spiegando come, sullo sfondo di quei versi

metrici, intendeva volgere la mente ai Grandi della storia, all’epopea dei tanti Ulissi di tutti i tempi che

con fede e coraggio hanno sfidato i confini del sapere conquistando mete insperate nella scienza, nell’arte

e nella conoscenza in genere. Un’attenzione particolare Gino Rossi Vairo riserva agli Ulissi/miti del suo

tempo, a coloro che interpretano l’essenza dell’ epoca, vale a dire i grandi eroi dell’aria e dello spazio:

cita, tra gli altri, Umberto Nobile, Roald Amundsen, Francesco De Pinedo, Gaby Angelini, Guglielmo Marconi

(“che racchiude in un’onda dell’etere lo spazio senza confini”), Thomas Edison (“fugatore delle tenebre”).

Il poema epico Ulisse di Gino Rossi Vairo, trae chiara ispirazione dalla visione dantesca del mito

dell’Itacense, in particolare per quel che riguarda i temi dell’ ultimo viaggio, della fuga dello spirito e

del desiderio di conoscenza. E’ consigliabile associare la lettura del carme a quelle del suo saggio

“Ulisse, mito di tutti i tempi”, tratto dalla conferenza di presentazione del poema al Circolo “Gli Illusi”

di Napoli (1929) ed all’articolo “Eticità di Ulisse” che lo stesso Autore pubblicò qualche anno dopo sul

giornale Il Popolo di Roma (25 giugno 1936). In entrambi questi scritti Gino Rossi Vairo fornisce una chiave

di lettura dell’arcano, quanto immaginifico, suo testo epico spiegando come, sullo sfondo di quei versi

metrici, intendeva volgere la mente ai Grandi della storia, all’epopea dei tanti Ulissi di tutti i tempi che

con fede e coraggio hanno sfidato i confini del sapere conquistando mete insperate nella scienza, nell’arte

e nella conoscenza in genere. Un’attenzione particolare Gino Rossi Vairo riserva agli Ulissi/miti del suo

tempo, a coloro che interpretano l’essenza dell’ epoca, vale a dire i grandi eroi dell’aria e dello spazio:

cita, tra gli altri, Umberto Nobile, Roald Amundsen, Francesco De Pinedo, Gaby Angelini, Guglielmo Marconi

(“che racchiude in un’onda dell’etere lo spazio senza confini”), Thomas Edison (“fugatore delle tenebre”).

Dell'anno successivo (1933) è la pubblicazione de I Poemi dell'ora immortale, un' opera che riscuote il favore della critica che segnala alcune delle liriche in essa contenute come “i canti di questa guerra”. Non si ha diretta conoscenza delle recensioni e dei commentari che ne seguirono e dunque non è chiaro di quale guerra si tratti, ma la collocazione storica dell'opera ed alcune sue tematiche farebbero pensare non tanto ad una reale situazione di conflitto quanto alla quotidiana lotta per l'affermazione della libertà.

È del 1932 l'opera che segnala Gino Rossi Vairo all'attenzione della critica e del grande pubblico: il poemetto l'Ulisse (Ed. Casella, Napoli) affronta con concezione nuova ed originale la trattazione di fatti epici. L'Ulisse di Gino Rossi Vairo non è soltanto l'eroe che incarna il mito per rappresentare la leggenda narrata dal grande cantore greco ma è il personaggio attualizzato ad anima del nuovo presente, il protagonista del neo illuminismo pragmatico che spinge l'uomo a ribellarsi alle ferree leggi della tradizione per affermare la sua supremazia sulla natura. In lui rivive l'impresa di Umberto Nobile, la tenacia di Amudsen, l'audacia di De Pinedo, l'epopea di Lindemberg; in lui sono le scoperte di Thomas Edison e la genialità di Marconi che racchiude in un'onda dell'etere lo spazio senza confini. È il superamento dell' atavica concezione femminile che relegava la donna a ruoli secondari quando esalta la figura di Gaby Angelini - prima donna pilota dell'Aviazione italiana - che coraggiosamente sfida le forze della natura e precorre di molto il processo di emancipazione femminile nella considerazione sociale italiana. È, nell'insieme, l'espressione della gioventù sua contemporanea che, superate le incerte frontiere dell'essere, si spinge fino alle tormentate conquiste del mistero. [5]

Il poema epico Ulisse di Gino Rossi Vairo, trae chiara ispirazione dalla visione dantesca del mito

dell’Itacense, in particolare per quel che riguarda i temi dell’ ultimo viaggio, della fuga dello spirito e

del desiderio di conoscenza. E’ consigliabile associare la lettura del carme a quelle del suo saggio

“Ulisse, mito di tutti i tempi”, tratto dalla conferenza di presentazione del poema al Circolo “Gli Illusi”

di Napoli (1929) ed all’articolo “Eticità di Ulisse” che lo stesso Autore pubblicò qualche anno dopo sul

giornale Il Popolo di Roma (25 giugno 1936). In entrambi questi scritti Gino Rossi Vairo fornisce una chiave

di lettura dell’arcano, quanto immaginifico, suo testo epico spiegando come, sullo sfondo di quei versi

metrici, intendeva volgere la mente ai Grandi della storia, all’epopea dei tanti Ulissi di tutti i tempi che

con fede e coraggio hanno sfidato i confini del sapere conquistando mete insperate nella scienza, nell’arte

e nella conoscenza in genere. Un’attenzione particolare Gino Rossi Vairo riserva agli Ulissi/miti del suo

tempo, a coloro che interpretano l’essenza dell’ epoca, vale a dire i grandi eroi dell’aria e dello spazio:

cita, tra gli altri, Umberto Nobile, Roald Amundsen, Francesco De Pinedo, Gaby Angelini, Guglielmo Marconi

(“che racchiude in un’onda dell’etere lo spazio senza confini”), Thomas Edison (“fugatore delle tenebre”).

Il poema epico Ulisse di Gino Rossi Vairo, trae chiara ispirazione dalla visione dantesca del mito

dell’Itacense, in particolare per quel che riguarda i temi dell’ ultimo viaggio, della fuga dello spirito e

del desiderio di conoscenza. E’ consigliabile associare la lettura del carme a quelle del suo saggio

“Ulisse, mito di tutti i tempi”, tratto dalla conferenza di presentazione del poema al Circolo “Gli Illusi”

di Napoli (1929) ed all’articolo “Eticità di Ulisse” che lo stesso Autore pubblicò qualche anno dopo sul

giornale Il Popolo di Roma (25 giugno 1936). In entrambi questi scritti Gino Rossi Vairo fornisce una chiave

di lettura dell’arcano, quanto immaginifico, suo testo epico spiegando come, sullo sfondo di quei versi

metrici, intendeva volgere la mente ai Grandi della storia, all’epopea dei tanti Ulissi di tutti i tempi che

con fede e coraggio hanno sfidato i confini del sapere conquistando mete insperate nella scienza, nell’arte

e nella conoscenza in genere. Un’attenzione particolare Gino Rossi Vairo riserva agli Ulissi/miti del suo

tempo, a coloro che interpretano l’essenza dell’ epoca, vale a dire i grandi eroi dell’aria e dello spazio:

cita, tra gli altri, Umberto Nobile, Roald Amundsen, Francesco De Pinedo, Gaby Angelini, Guglielmo Marconi

(“che racchiude in un’onda dell’etere lo spazio senza confini”), Thomas Edison (“fugatore delle tenebre”).Dell'anno successivo (1933) è la pubblicazione de I Poemi dell'ora immortale, un' opera che riscuote il favore della critica che segnala alcune delle liriche in essa contenute come “i canti di questa guerra”. Non si ha diretta conoscenza delle recensioni e dei commentari che ne seguirono e dunque non è chiaro di quale guerra si tratti, ma la collocazione storica dell'opera ed alcune sue tematiche farebbero pensare non tanto ad una reale situazione di conflitto quanto alla quotidiana lotta per l'affermazione della libertà.

Il Teatro

Della sua miglior produzione teatrale fanno parte il dramma Il volo di Icaro (1921), cui fece seguito Siate mia moglie per un giorno solo (1935), commedia brillante in tre atti rappresentata per un'intera stagione al Teatro Fiorentini di Napoli. Già solo il titolo di quest'opera gli valse qualche censura dalla puritana critica dell'epoca ma egli non volle modificarlo consegnando al ridicolo i falsi moralisti del tempo. Segue Il cavaliere dell'ombra rappresentata dalla Compagnia Paternò che la portò tra i principali Teatri d'Italia.

Fu poi la volta di Palinuro, poema tragico scritto per Annibale Ninchi. La critica accolse con favore quest'opera sottolineando che, anche in questo caso, il riferimento al personaggio virgiliano è solo casuale essendo l'eroe preso a prestito per l'intento dell'Autore di valorizzare la nobile discendenza dei Cilentani dall'antico popolo Lucano e le loro virtù marinare. Di essi Palinuro è il novello rappresentante epico.

Il riferimento ai classici o il ricorso alla metafora è spesso utilizzato da Gino Rossi Vairo per trasmettere allo spettatore il suo appassionato messaggio di libertà. In questo caso il protagonista assurge a simbolo di quella fiera gente che tra gli aspri monti del Cilento, covò le prime rivoluzioni nel nome della libertà conquistandosi un posto di rilievo nella storia del pre-risorgimento italiano. In Palinuro la gente cilentana vede ritratta se stessa con le sue passioni, i suoi ideali, la sua tenacia, la sua fede eroica.

Della sua miglior produzione teatrale fanno parte il dramma Il volo di Icaro (1921), cui fece seguito Siate mia moglie per un giorno solo (1935), commedia brillante in tre atti rappresentata per un'intera stagione al Teatro Fiorentini di Napoli. Già solo il titolo di quest'opera gli valse qualche censura dalla puritana critica dell'epoca ma egli non volle modificarlo consegnando al ridicolo i falsi moralisti del tempo. Segue Il cavaliere dell'ombra rappresentata dalla Compagnia Paternò che la portò tra i principali Teatri d'Italia.

Fu poi la volta di Palinuro, poema tragico scritto per Annibale Ninchi. La critica accolse con favore quest'opera sottolineando che, anche in questo caso, il riferimento al personaggio virgiliano è solo casuale essendo l'eroe preso a prestito per l'intento dell'Autore di valorizzare la nobile discendenza dei Cilentani dall'antico popolo Lucano e le loro virtù marinare. Di essi Palinuro è il novello rappresentante epico.

Il riferimento ai classici o il ricorso alla metafora è spesso utilizzato da Gino Rossi Vairo per trasmettere allo spettatore il suo appassionato messaggio di libertà. In questo caso il protagonista assurge a simbolo di quella fiera gente che tra gli aspri monti del Cilento, covò le prime rivoluzioni nel nome della libertà conquistandosi un posto di rilievo nella storia del pre-risorgimento italiano. In Palinuro la gente cilentana vede ritratta se stessa con le sue passioni, i suoi ideali, la sua tenacia, la sua fede eroica.

Attività giornalistica

Alla produzione letteraria Gino Rossi Vairo accompagnò un'intensa attività giornalistica imperniata, ovviamente, sui temi della cultura e dell'arte. Per anni fu collaboratore della terza pagina di importanti testate come Il Messaggero, il Popolo di Roma, il Tevere, il Mattino, il Roma, il Giornale d'Italia; tra le riviste letterarie, la Tribuna, l'Arengo, il Pensiero, Il Quadrivio ed altre.

Alla produzione letteraria Gino Rossi Vairo accompagnò un'intensa attività giornalistica imperniata, ovviamente, sui temi della cultura e dell'arte. Per anni fu collaboratore della terza pagina di importanti testate come Il Messaggero, il Popolo di Roma, il Tevere, il Mattino, il Roma, il Giornale d'Italia; tra le riviste letterarie, la Tribuna, l'Arengo, il Pensiero, Il Quadrivio ed altre.

La politica

Un paio d'anniprima della morte - siamo nel 1948 - benché già avvertisse i sintomi del male che lo consumerà, si lasciò convincere da amici e estimatori a tentare un'avventura politica nella quale, peraltro, poco credeva. Si presentò come indipendente nelle liste per il Senato della Repubblica senza ottenere quel successo che forse avrebbe meritato. Ma tant'è, un letterato difficilmente riuscirebbe ad essere un buon politico, e viceversa. D'altronde Gino Rossi Vairo aveva già realizzato - da uomo libero da vincoli politici e col solo carisma che gli derivava dalla sua riconosciuta personalità - molte cose per il suo Paese: la bella strada panoramica che unisce la parte bassa di Agropoli al Borgo medioevale e che i più anziani ricorderanno come una via di campagna , sterrata e sconnessa per le piogge alluvionali, fu fatta riattare e sistemare soprattutto grazie al suo personale interessamento presso il competente Ministero di Roma e costituiva per lui motivo di legittima soddisfazione[8]

Un paio d'anniprima della morte - siamo nel 1948 - benché già avvertisse i sintomi del male che lo consumerà, si lasciò convincere da amici e estimatori a tentare un'avventura politica nella quale, peraltro, poco credeva. Si presentò come indipendente nelle liste per il Senato della Repubblica senza ottenere quel successo che forse avrebbe meritato. Ma tant'è, un letterato difficilmente riuscirebbe ad essere un buon politico, e viceversa. D'altronde Gino Rossi Vairo aveva già realizzato - da uomo libero da vincoli politici e col solo carisma che gli derivava dalla sua riconosciuta personalità - molte cose per il suo Paese: la bella strada panoramica che unisce la parte bassa di Agropoli al Borgo medioevale e che i più anziani ricorderanno come una via di campagna , sterrata e sconnessa per le piogge alluvionali, fu fatta riattare e sistemare soprattutto grazie al suo personale interessamento presso il competente Ministero di Roma e costituiva per lui motivo di legittima soddisfazione[8]

Con Delibera n.217 del 1° ottobre 1949 il Consiglio comunale di Agropoli aveva deciso di

intestare la strada stessa a suo nome. A tale onore Egli rispose con un cortese rifiuto,

invitando le Autorità ad individuare un altro personaggio agropolese, che più di lui lo

meritasse, astenendosi da ogni suggerimento. E il Comune, a questo punto, deliberò di

intestare la strada a nome di suo Padre, Carmine (Del n.47 del 23.3.1950) scrivendo una

bella pagina di rispetto e di sentimento che fa onore alla storia di Agropoli.

Testamento morale

Il suo testamento spirituale è riassunto in un'epigrafe che egli stesso dettò sin dagli anni giovanili e che, dunque, per tutto il tempo che visse, costituì il suo credo e il suo impegno morale. Dice questa epigrafe:

Il suo testamento spirituale è riassunto in un'epigrafe che egli stesso dettò sin dagli anni giovanili e che, dunque, per tutto il tempo che visse, costituì il suo credo e il suo impegno morale. Dice questa epigrafe:

Amò la libertà de l'infinito,

fu pescatore d'ombre e di chimere

fu galantuomo e non mutò bandiera.

Poche parole che sintetizzano il suo grande progetto di vita: uomo libero, poeta sensibile, sognatore

fervente. Spirito generoso e indomo che ancor oggi rivive nel ricordo di quanti lo conobbero

e l'amarono. Morì il 10 agosto 1950, nel giorno di San Lorenzo di pascoliana memoria.fu pescatore d'ombre e di chimere

fu galantuomo e non mutò bandiera.